La solitude à l’adolescence n’est pas qu’une affaire d’humeur. Une étude publiée dans la revue Cerebral Cortex montre qu’elle s’accompagne de véritables modifications dans le cerveau des jeunes. À partir d’un échantillon de plus de 2 800 adolescents, des chercheurs du Boston Children’s Hospital et de la Harvard Medical School ont mis en évidence les liens étroits entre le retrait social, la préférence pour la solitude et les réseaux neuronaux impliqués dans la vie émotionnelle et relationnelle.

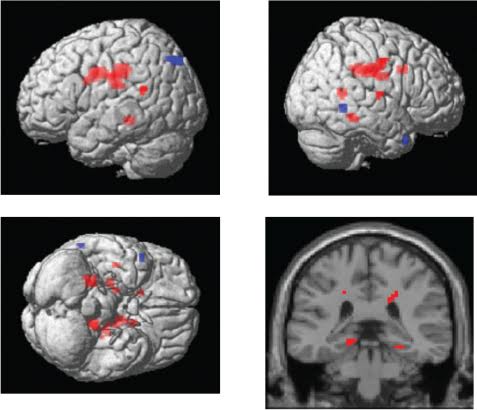

Les travaux, menés dans le cadre du vaste programme américain ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development), se sont appuyés sur des données d’imagerie cérébrale et des évaluations psychologiques. Les chercheurs ont constaté que les adolescents ayant tendance à s’isoler présentaient des différences significatives dans plusieurs régions du cerveau. Leur cortex était légèrement plus mince dans des zones cruciales pour la perception sociale et émotionnelle, comme l’insula ou le gyrus temporal supérieur. À l’inverse, certaines structures internes, notamment l’amygdale et les ganglions de la base — connues pour réguler les émotions et la mémoire —, affichaient un volume plus important.

Ces différences ne sont pas anodines. Elles révèlent que la solitude, qu’elle soit choisie ou subie, influence la manière dont le cerveau se structure et communique. Les adolescents qui préfèrent la solitude semblent développer des circuits neuronaux plus cloisonnés, moins connectés aux réseaux de l’attention et de la cognition sociale. Ceux qui, au contraire, se replient sur eux-mêmes par détresse ou anxiété présentent une connectivité cérébrale plus faible dans certaines zones motrices et émotionnelles.

L’étude distingue ainsi deux réalités : la solitude volontaire, parfois créative ou apaisante, et le retrait social subi, souvent marqué par la détresse. « La solitude choisie n’est pas nécessairement pathologique, mais elle façonne le cerveau différemment à une période où celui-ci est encore en maturation », souligne la chercheuse Catherine Stamoulis.

Ces résultats invitent à une vigilance accrue. Derrière un comportement de retrait apparemment banal peut se cacher une souffrance silencieuse. Les chercheurs estiment qu’identifier tôt ces signaux permettrait de prévenir l’installation durable de troubles anxieux ou dépressifs. Pour eux, les différences observées ne traduisent pas une dégradation du cerveau, mais une forme d’adaptation à un environnement relationnel appauvri.

Les auteurs souhaitent désormais suivre ces adolescents sur plusieurs années pour comprendre comment ces différences évoluent. Les jeunes qui renouent avec les autres verront-ils leur cerveau se « reconnecter » ? Ou la solitude laissera-t-elle des traces durables dans leur architecture neuronale ?

Ce que montre cette étude, c’est que la solitude n’est pas un simple état d’esprit. Elle s’inscrit dans la matière même du cerveau. Et peut-être qu’en apprenant à mieux écouter le silence des adolescents, on saurait reconnaître ce qu’il exprime : non pas le désintérêt du monde, mais la fatigue d’y trouver sa place.

Nouhad Ourebzani