Une équipe de chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco (UCSF) vient de franchir une étape importante dans la compréhension de la fibrose pulmonaire, une maladie grave marquée par la cicatrisation irréversible du tissu pulmonaire. Publiée dans The Journal of Clinical Investigation, leur étude montre qu’en bloquant sélectivement un mécanisme de stress cellulaire, il est possible de préserver les cellules pulmonaires et d’empêcher la formation du tissu cicatriciel responsable de la perte de fonction respiratoire.

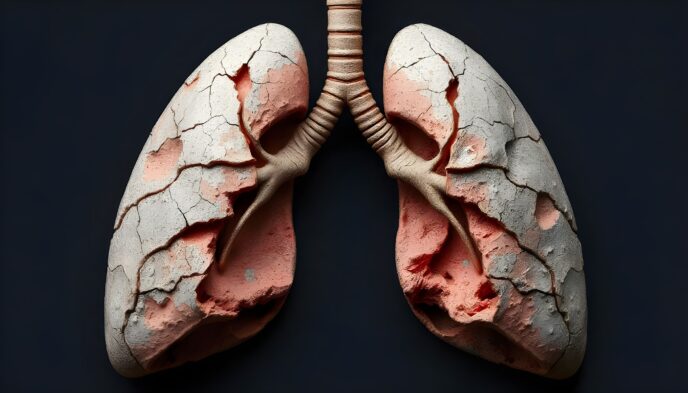

La fibrose pulmonaire se caractérise par un dépôt excessif de collagène et la déstructuration des alvéoles, ces petites poches où s’effectue l’échange entre l’air et le sang. Au cœur du processus, les cellules dites alvéolaires de type 2 (AT2), normalement capables de se régénérer et de réparer les lésions, se dérèglent sous l’effet d’un stress cellulaire chronique. Au lieu de se transformer en cellules fonctionnelles, elles perdent leur identité et participent à la cicatrisation pathologique du poumon.

Les chercheurs ont identifié un acteur clé de cette dérive : une enzyme nommée IRE1α, impliquée dans la réponse au stress du réticulum endoplasmique, une structure interne essentielle à la fabrication des protéines. Lorsque cette enzyme est suractivée, elle détruit une série d’ARN messagers nécessaires à la survie et à la régénération des cellules, un processus appelé RIDD (Regulated IRE1-Dependent Decay). Cette destruction contribue directement à la perte d’identité des cellules pulmonaires et à la progression de la fibrose.

Pour contrer ce mécanisme, l’équipe a utilisé une molécule expérimentale, baptisée PAIR2, capable de bloquer spécifiquement l’activité délétère de IRE1α sans perturber ses fonctions bénéfiques. Administré à des souris exposées à un agent provoquant une fibrose pulmonaire, ce traitement a permis de réduire significativement les lésions, de préserver l’intégrité des cellules alvéolaires et de limiter l’accumulation de collagène. Les poumons traités montraient une structure plus proche de la normale et une meilleure fonction respiratoire.

L’intérêt majeur de cette découverte réside dans la finesse de l’approche : au lieu d’inhiber totalement la réponse au stress, les chercheurs ciblent précisément la partie qui détruit les ARN indispensables à la régénération. Parmi eux figure notamment le récepteur FGFR2, essentiel à la réparation du tissu pulmonaire. Sa préservation semble cruciale pour empêcher la bascule des cellules réparatrices vers un état pathologique.

Bien que ces résultats soient encore limités à l’expérimentation animale, ils ouvrent une voie thérapeutique inédite. Jusqu’ici, la fibrose pulmonaire idiopathique restait une maladie presque irréversible, dont les traitements existants ne font que ralentir l’évolution. Cette étude démontre qu’en agissant en amont, sur les signaux de stress responsables de la dérive cellulaire, il pourrait être possible d’enrayer la maladie avant qu’elle ne s’installe durablement.

Le passage à la recherche clinique humaine exigera encore du temps et de la prudence. Il faudra s’assurer que l’inhibition de cette voie ne perturbe pas d’autres fonctions vitales et que le traitement est bien toléré. Mais pour la communauté scientifique, cette découverte marque un tournant : elle montre que la fibrose n’est pas forcément une fatalité, et qu’en comprenant les mécanismes intimes de la réparation pulmonaire, il devient envisageable de restaurer l’équilibre perdu entre cicatrisation et régénération.

Nouhad Ourebzani