Pendant des décennies, les pansements n’ont eu qu’une mission : protéger la plaie. Mais une étude publiée dans ScienceDirect annonce une révolution dans la prise en charge des blessures. Les chercheurs y présentent une nouvelle génération de dispositifs capables d’intervenir activement dans le processus de cicatrisation.

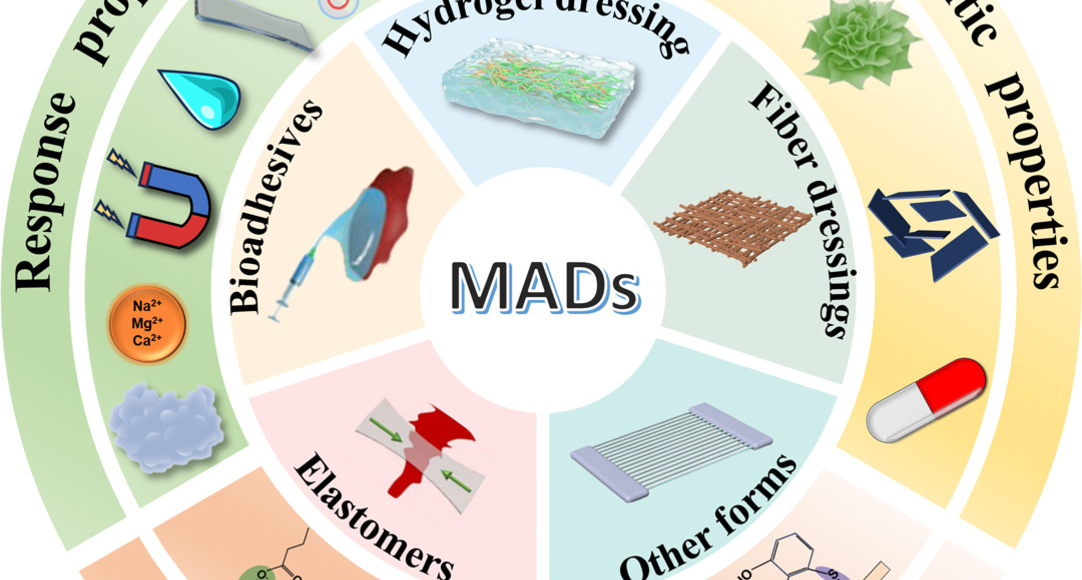

Ces « pansements mécaniquement actifs » ne se contentent plus d’absorber le sang ou de prévenir l’infection. Ils agissent directement sur les tissus, en stimulant les forces mécaniques naturelles du corps pour accélérer et orienter la régénération.

Les auteurs de l’étude expliquent que la cicatrisation ne dépend pas uniquement de la biologie, mais aussi de la mécanique. Les cellules réagissent à la pression, à la tension et aux mouvements du corps. En reproduisant ou en modulant ces signaux, ces nouveaux pansements peuvent favoriser la fermeture harmonieuse de la plaie et réduire les cicatrices.

Concrètement, ces dispositifs utilisent des matériaux intelligents – comme des hydrogels sensibles à la température, à l’humidité ou au pH – capables de se contracter ou de se dilater selon l’environnement local. Certains peuvent même adapter leur forme à la morphologie du patient ou à l’évolution de la plaie.

L’innovation pourrait changer la vie de millions de patients souffrant de plaies difficiles à cicatriser, notamment les ulcères diabétiques, les escarres ou les brûlures profondes. Dans ces cas, la peau ne parvient pas à se régénérer naturellement, et les pansements classiques restent souvent inefficaces.

En Algérie, où le diabète touche près de 15 % de la population adulte et où les complications cutanées représentent un lourd fardeau pour le système hospitalier, cette technologie pourrait avoir un impact considérable. Les services de chirurgie et de dermatologie font face à des plaies chroniques qui mobilisent des ressources importantes, parfois pendant des mois. Un pansement « actif », capable de stimuler la cicatrisation, réduirait les durées d’hospitalisation et le risque d’amputation.

La promesse est immense, mais plusieurs obstacles demeurent. Ces matériaux intelligents coûtent cher et nécessitent encore des tests cliniques à grande échelle pour prouver leur sécurité et leur efficacité. Leur production industrielle devra aussi garantir la biocompatibilité, la résistance et la facilité d’utilisation.

Les chercheurs restent optimistes : les premiers prototypes sont en cours d’essai, et la convergence entre nanotechnologie, bio-ingénierie et médecine régénérative ouvre la voie à une nouvelle ère des soins cutanés.

Cette étude marque un tournant dans la manière de penser la cicatrisation : il ne s’agit plus seulement de protéger, mais de réparer activement. Les pansements du futur seront peut-être capables de détecter l’état de la plaie, d’y réagir automatiquement, voire de libérer des agents thérapeutiques au bon moment.

Une évolution qui rappelle que, dans la médecine moderne, la frontière entre soin et technologie devient chaque jour plus fine — au bénéfice direct des patients.

Nouhad Ourebzani