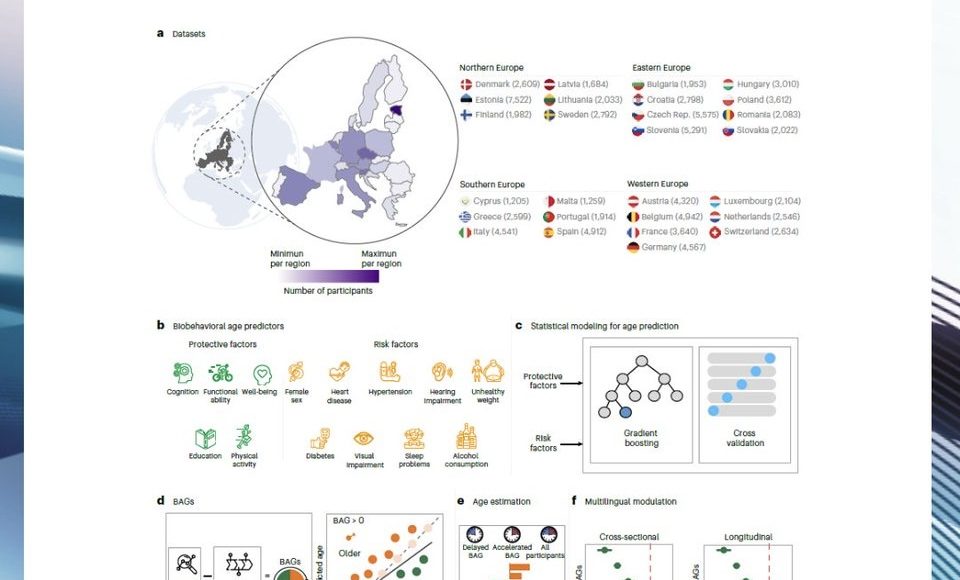

Une étude publiée le 10 novembre 2025 dans la revue Nature Aging suggère que parler plusieurs langues pourrait ralentir le vieillissement biologique. Réalisée à partir des données de plus de 86 000 personnes issues de 27 pays européens, elle montre que le multilinguisme serait associé à une forme de protection contre le vieillissement accéléré, aussi bien sur le plan cognitif que fonctionnel.

Les chercheurs ont utilisé un indicateur appelé « écart d’âge biologique » — la différence entre l’âge réel et un âge prédit à partir d’une série de marqueurs de santé : mémoire, mobilité, cognition, métabolisme, fonctions sensorielles. Un écart positif traduit un vieillissement accéléré ; un écart négatif, au contraire, une meilleure résistance au temps. Or, selon leurs résultats, les individus vivant dans des environnements multilingues présentent un âge biologique plus jeune que celui prévu par les modèles.

Vivre dans un pays où plusieurs langues coexistent réduirait ainsi de moitié la probabilité de vieillissement accéléré, tandis que les environnements monolingues augmenteraient ce risque. Ces résultats demeurent solides même après avoir pris en compte d’autres facteurs comme le niveau d’éducation, le statut socio-économique, l’activité physique ou les conditions de vie.

Pour expliquer ce lien, les auteurs avancent plusieurs hypothèses. Le multilinguisme sollicite en permanence les capacités d’attention, de mémoire et de contrôle exécutif. Passer d’une langue à l’autre entretient les circuits cérébraux, renforçant ce que les chercheurs appellent la « réserve cognitive ». Mais il ne s’agit pas seulement d’un phénomène individuel : un environnement linguistiquement diversifié favorise aussi la stimulation intellectuelle, la communication et la richesse sociale, autant d’éléments connus pour ralentir le déclin cognitif.

L’étude reste cependant observationnelle : elle établit une corrélation, non une causalité. On ne peut donc pas conclure que l’apprentissage d’une nouvelle langue ralentira directement le vieillissement biologique. Néanmoins, la taille de l’échantillon, la rigueur des analyses et la cohérence des résultats en font l’une des études les plus solides à ce jour sur le lien entre diversité linguistique et longévité cérébrale.

En définitive, le multilinguisme apparaît ici comme bien plus qu’un simple atout culturel. Il pourrait être, à sa manière, un exercice de longévité : un entraînement discret du cerveau, capable d’en retarder l’usure.

Ouiza Lataman